【研究】残念なお知らせ。飲酒に適量はなく、一杯目から健康に悪影響を及ぼす。

|

|

|

http://karapaia.com/archives/52264226.html

残念なお知らせ。飲酒に適量はなく、総合的にみると健康に悪影響を及ぼすという研究結果(米研究)

タバコが人体に悪影響を及ぼすという意識は既に浸透しているが、お酒もやはり体には良くないようだ。それは量の問題ではない。

酒は百薬の長とも言われており、1日1、2杯のお酒なら体に良いとされていた時代もあった。

だが、今回、アルコールに適量などなく、総合的に見ると健康に悪影響を及ぼすということがわかったそうだ。

■アルコールに適量はない

『Lancet』に掲載された新しい分析によると、アルコールに適量はないとのこと。すなわち飲まないことが一番良いということだ。

かつて、適量のお酒ならば体に良いという研究結果も報告されていたが、総合的に見るとどうやらそれは間違っているらしい。

もちろん人それぞれが思う、受容リスクがあるだろうし、体質や個人さもあるだろう。だが飲酒は必ずその代償を伴うという。

■膨大な研究データを分析。たった1杯でもリスクを伴う

健康状態を別段に悪化させるアルコール摂取量はなく、同時に予想通り、リスクは個人の飲酒量に付随する。つまりたった一杯であっても大変な目にあう可能性はある、とグリスウォルド博士は言う。

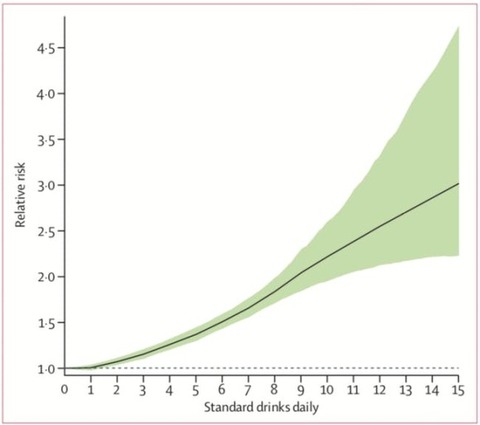

・一日に飲むアルコール量とそれに起因する死亡数のグラフ

■適量なら体に良いは迷信

グリスウォルド博士の研究論文は、1日1、2杯の飲酒なら体にいいという迷信を粉々に打ち砕いた。

それはただの迷信にすぎず、結局はアルコールに起因するさまざまな症状に行き着く。ほどほどの飲酒による些細なメリット(心臓発作の予防など)はあるだろうが、飲酒のコストはそれを上回るのだ。

「飲酒が体にいいとするたくさんの証拠は、たった1つの側面しか見ていないものです。虚血性心疾患や心臓発作を予防するといった話もありますが、それは極々小さな予防効果でしかありません。

ついでに言えば、ガン・怪我・精神疾患など、数々の症状がアルコールに関連していることも確認されました」(グリスウォルド博士)

つまり飲酒によるそれらの影響を総合して考えれば、あまり勧められたものではないということだ。

残念なお知らせ。飲酒に適量はなく、総合的にみると健康に悪影響を及ぼすという研究結果(米研究)

タバコが人体に悪影響を及ぼすという意識は既に浸透しているが、お酒もやはり体には良くないようだ。それは量の問題ではない。

酒は百薬の長とも言われており、1日1、2杯のお酒なら体に良いとされていた時代もあった。

だが、今回、アルコールに適量などなく、総合的に見ると健康に悪影響を及ぼすということがわかったそうだ。

■アルコールに適量はない

『Lancet』に掲載された新しい分析によると、アルコールに適量はないとのこと。すなわち飲まないことが一番良いということだ。

かつて、適量のお酒ならば体に良いという研究結果も報告されていたが、総合的に見るとどうやらそれは間違っているらしい。

もちろん人それぞれが思う、受容リスクがあるだろうし、体質や個人さもあるだろう。だが飲酒は必ずその代償を伴うという。

■膨大な研究データを分析。たった1杯でもリスクを伴う

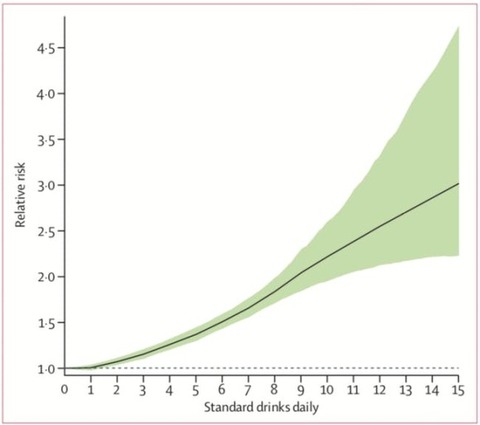

健康状態を別段に悪化させるアルコール摂取量はなく、同時に予想通り、リスクは個人の飲酒量に付随する。つまりたった一杯であっても大変な目にあう可能性はある、とグリスウォルド博士は言う。

・一日に飲むアルコール量とそれに起因する死亡数のグラフ

■適量なら体に良いは迷信

グリスウォルド博士の研究論文は、1日1、2杯の飲酒なら体にいいという迷信を粉々に打ち砕いた。

それはただの迷信にすぎず、結局はアルコールに起因するさまざまな症状に行き着く。ほどほどの飲酒による些細なメリット(心臓発作の予防など)はあるだろうが、飲酒のコストはそれを上回るのだ。

「飲酒が体にいいとするたくさんの証拠は、たった1つの側面しか見ていないものです。虚血性心疾患や心臓発作を予防するといった話もありますが、それは極々小さな予防効果でしかありません。

ついでに言えば、ガン・怪我・精神疾患など、数々の症状がアルコールに関連していることも確認されました」(グリスウォルド博士)

つまり飲酒によるそれらの影響を総合して考えれば、あまり勧められたものではないということだ。

続きを読む